Merayakan Kebebasan dan Kebersamaan

Sejarah warga keturunan Tionghoa di Indonesia diwarnai drama yang mengharukan. Telah lama hadir dan berbaur dengan masyarakat di Nusantara, tetapi komunitas ini cukup lama terdiskriminasi, bahkan beberapa kali menjadi korban kekerasan. Baru 23 tahun belakangan, kelompok ini benar-benar dirangkul sebagai anak bangsa yang bebas mengekspresikan budayanya.

Menukil sejumlah sumber, antara lain cerita perjalanan biksu asal China, Faxian (Fa Hsien), bangsa Tionghoa sudah hadir dan berinteraksi dengan bangsa di Nusantara sejak abad ke-5 Masehi. Gelombang berikutnya tercatat pada abad ke-11, terutama setelah Dinasti Ming jatuh dan banyak warga dari negeri itu merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Kehadiran orang-orang dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda di Nusantara pada abad ke-16 mementik keramaian perdagangan di kawasan ini. Seiring kegiatan ekonomi yang meningkat, gelombang migrasi warga China juga kian laju. Pada abak ke-17 sampai awal abad ke-20, Belanda mendatangkan lebih banyak warga China untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai proyek perkebunan dan pertambangan di Nusantara.

Sejak itu, semakin banyak warga Tionghoa yang bermigrasi, menetap dan kemudian beranak-pinak di Nusantara. Dalam proses akulturasi, terjadi perbauran antara budaya leluhur China dengan budaya lokal di Nusantara serta budaya Eropa. Mereka semua hidup bersama, terjadi kawin campur, dan melahirkan generasi baru peranakan.

Berbarengan dengan pergerakan ekonomi pada masa kolonial, tumbuh kampungkampung Pecinan yang dihuni warga keturunan Tionghoa. Komunitas ini aktif mengembangkan perdagangan berbagai komoditas. Keuletan dalam berdagang membuat mereka menjadi pengendali roda perekonomian.

Meski demikian, proses asimilasi ternyata tak berlangsung mudah. Warga Tionghoa kerap terpinggirkan dan mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Bagi warga lokal, komunitas itu masih kerap dipandang sebagai “liyan” (the others) alias orang lain. Bagi Belanda, yang kala itu menguasai Nusantara, kelompok ini didudukkan sebagai nomor dua di bawah kaum Eropa.

Kisah menjadi tragis ketika warga Tionghoa dan keturunannya beberapa kali menjadi korban kekerasan. Sebut saja, salah satunya, Geger Pecinan atau “Chinezenmoord” di Batavia tahun 1740. Diperkirakan, sekitar 10.000 warga Tionghoa menjadi korban. Peristiwa ini rentetan dari Perang Sepanjang yang dimotori warga Tionghoa yang merasa terdiskriminasi, melawan perusahaan dagang Belanda saat itu, Vereenigde OostIndische Compagnie (VOC).

Tragedi pembantaian mendorong warga Tionghoa menyelamatkan diri ke Jawa Tengah, khususnya Lasem. Kebetulan daerah itu dipimpin Tumenggung Widyaningrat, seorang keturunan Tionghoa yang bernama asli Oei Ing Kiat. Semangat pemberontakan terhadap VOC di Batavia kemudian juga menular di kawasan di Jawa Tengah (seperti di Lasem, Rembang, Kudus, Jepara, Semarang, Kartasura), Yogyakarta, hingga Jawa Timur (Madiun, Pacitan, Malang, Tuban, Surabaya). Konflik tahun 1741-1743 itu kerap sebagai Perang Kuning karena melibatkan warga Tionghoa yang berkulit kuning langsat.

Masa Kemerdekaan

Penjajahan Belanda berakhir digantikan Jepang. Negara itu membuka celah bagi masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Para cendekiawan terkemuka di Nusantara bergabung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk warga keturunan Tionghoa, Yap Tjwan Bing (1910 – 1988). Saat terjadi kekosongan kekuasaan usai Jepang berteluk lutut pada Sekutu, Soekarno-Hatta serta merta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Memasuki masa kemerdekaan, kehidupan warga Tionghoa membaik. Beberapa tokoh dari komunitas ini juga aktif di partai politik. Namun, masih muncul diskriminasi. Salah satunya, adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1959 yang melarang etnis Tionghoa untuk berdagang di daerah pedesaan. Alasannya, agar warga pribumi berpeluang untuk mengembangkan perekonomian di kawasan pedesaan.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, diskriminasi kian menekan. Diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967, yang melarang kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa. Ada juga surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/1967 yang mengharuskan masyarakat keturunan Tionghoa untuk mengubah nama Chinanya menjadi nama Indonesia. Gerak-gerik mereka juga diawasi Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin).

Selama 32 tahun masa Orde Baru, warga keturunan Tionghoa dipaksa menyembunyikan ekspresi kebudayaan leluhurnya. Hanya sebagian kecil elite komunitas ini, terutama konglomerat, yang memperoleh keistimewaan menjadi kroni Soeharto.

Krisis ekonomi 1997 mengguncang negeri ini. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang gagal mengatasi keadaan. Gelombang demi gelombang unjuk rasa mahasiswa berkembang menjadi Gerakan Reformasi 1998. Sambil menduduki Gedung MPR, para mahasiswa gencar mendesak Presiden Soeharto mundur. Tertekan dari sana-sini, termasuk sebagian menteri dari kabinet pemerintahan mundur, akhirnya Soeharto pun “lengser.”

Situasi tak otomatis membaik. Indonesia bahkan sempat dirundung kerusuhan di sejumlah kota. Sekali lagi, warga keturunan Tionghoa menjadi korban. Sebagian rumah mereka dibakar, kaum lelaki diserang, kaum perempuannya menjadi korban serangan seksual. Patah hati dengan situasi “chaos”, sebagian dari mereka lantas hengkang ke mancanegara.

Situasi benar-benar berubah saat KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden lewat sidang MPR. Gus Dur, demikian sapaan akrabnya, mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Dia menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang mengizinkan perayaan Imlek, bahkan tahun baru Imlek ditetapkan sebagai sebagai hari libur fakultatif yang berlaku bagi mereka yang merayakannya. Pada 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri resmi menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.

Sejak tahun 2000, masyarakat keturunan Tionghoa dapat merayakan Imlek secara leluasa. Perayaan ini sekali lagi menjadi penanda keterbukaan bangsa Indonesia. Tak ada lagi diskriminasi. Komunitas dirangkul sebagai bagian dari anak bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan sesama warga negara.

Kini, setelah 23 tahun, perayaan Imlek tahun 2024 juga dirayakan masyarakat keturunan Tionghoa dengan gembira. Berbagai atraksi budaya digelar, seperti beribadah kelenteng, pentas barongsai, serta pertunjukan wayang Potehi. Warga peranakan berlibur, berkumpul bersama keluarga, saling berbagi “angpau.”

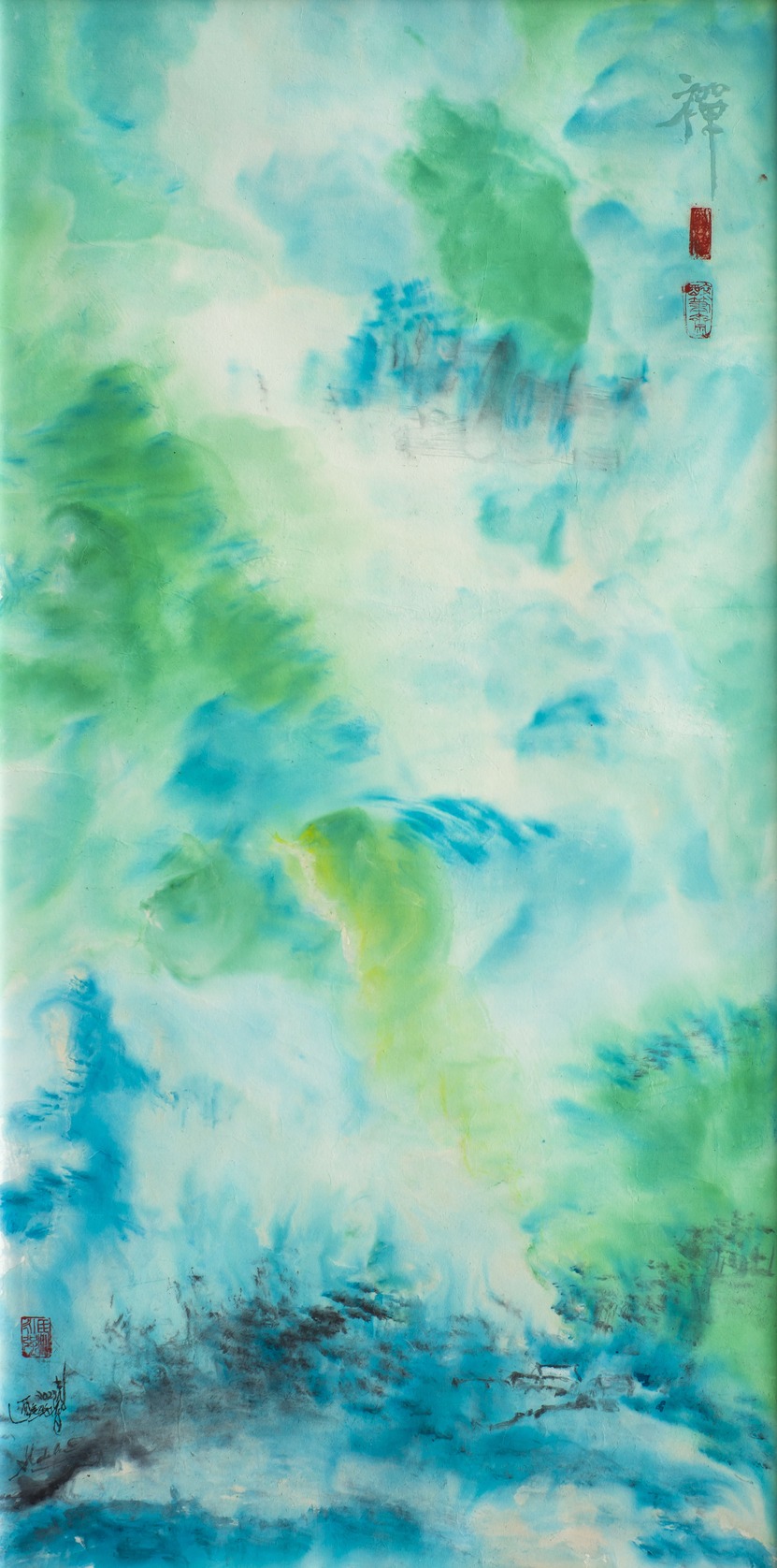

Bentara Budaya turut merayakan momen ini sebagai upaya untuk menghargai keputusan bangsa ini yang memberikan kebebasan bagi seluruh warga negara untuk berekspresi sesuai keyakinan, agama, dan adat istiadat. Perayaan itu diwujudkan dalam bentuk Pameran Seni Rupa bertajuk “Merayakan Kebersamaan” di Bentara Budaya Jakarta, 22-29 Februari 2024.

Ada 11 seniman yang ambil bagian dalam pameran ini. Mereka adalah AC Andre Tanama, Fatih Jagad Raya Aslami, Galuh Taji Malela, Hanny Widjaja, Nisan Kristiyanto, Putu Sutawijaya, Sarnadi Adam, Sidik W Martowidjojo, Syakieb Sungkar, Teguh Ostenrik, Vy Patiah. Mereka berasal dari beragam latar belakang, etnik, usia, dan gaya berekspresi.

Pameran ini memperlihatkan bermacam pilihan estetika visual yang ditampilkan setiap seniman. Masing-masing fokus dengan topik, obyek, gaya, dan sentuhan personal yang berbeda-beda. Semua itu menegaskan penghargaan atas keberagaman ekspresi budaya yang semakin leluasa berkembang di Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika bukan bukan semata jargon normatif yang hanya diteriakkan atau dipajang bersama lambang Garuda Pancasila. Di tangan para seniman, prinsip itu diterjemahkan dalam sajian karya seni rupa yang berbeda-beda, tetapi sama-sama bersemangat menjaga persatuan dan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia.

Terima kasih kepada semua seniman yang berpartisipasi dalam pameran ini. Penghargaan untuk Mas Frans Sartono sebagai kurator pameran. Salut buat tim Bentara Budaya yang menyiapkan berbagai hal teknis sehingga pameran terlaksana dengan baik. Apresiasi untuk kepada semua pihak yang membantu pergelaran ini.

Palmerah, 20 Februari 2024

Ilham Khoiri

General Manager Bentara Budaya & Communication Managemen, Corporate Communication Kompas Gramedia